2025年2月21日と22日に、地下鉄「四条」駅のほど近くにある京町家ギャラリー玄想庵で「令和のきもののしごと展」が開催されました。同展は一般的なきものや和装小物の展示販売会ではなく、“きものの仕事”に焦点をあてた京都染織青年団体協議会主催のイベントです。今回はその様子を紹介します。

「令和のきものの仕事展」開催のきっかけは?

「令和のきもののしごと展」を主催した京都染織青年団体協議会は、和装の製造、卸売、小売など、業種の垣根を超えて若手の会員同士がつながり、業界を盛んにすることを目的に昭和51年(1976)に設立された組織です。

近年、和装業界は後継者不足が深刻で、新型コロナウイルス感染症の発生を機に、さらに担い手不足が加速したとも言われています。そうした問題の一因が、きものの仕事のわかりにくさ、知る機会の少なさにあるのではないか、と考えたことが「令和のきものの仕事展」開催のきっかけとなった、と第47代会長・亀井彬さんは語ります。

会場の玄想庵は、元は紬問屋でした。

業界初!? 若手の生の声をポッドキャストで配信

令和6年春から企画会議を重ね、「令和のきものの仕事展」の実現に向けて、まずはポッドキャストを始めたそうです。その名も『きょうと きものと しごと〜耳で聴く「令和のきものの仕事展」〜』。

これは、きもの問屋、風呂敷屋、小売店など、同じ業界に携わる者同士ではあるものの“きものの仕事のこれから”について話す機会がなかった若手に集まってもらい、約40分間ざっくばらんに語り合った内容を録音・編集してインターネット上で公開するものです。8月からスタートし、これまで12本が公開されました。

ポッドキャストのアイキャッチ画像

ポッドキャストでは、前職ではどんな仕事をしていたか、和装におけるデジタル技術やSNSでのPR、また“50代はまだ若手”と言われる業界の内情などの裏話や2月開催の「令和のきものの仕事展」に関するアイデアも生まれました。現在も以下のリンクから聴くことができます(無料)。

さまざまな角度から照らし出された令和のきものの仕事

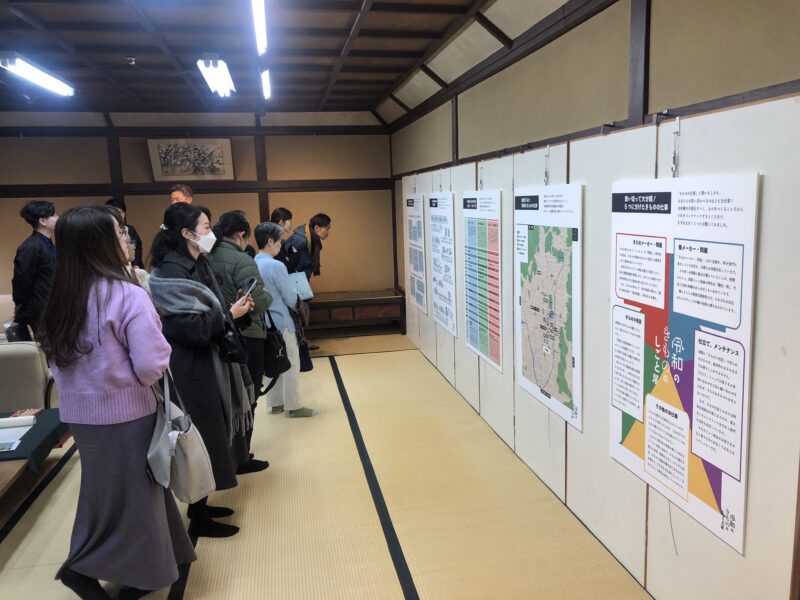

「令和のきものの仕事展」は2月21日から2日間にわたって開催されました。初日は平日にもかかわらず10時オープンより続々と多くの人が訪れ、展示を眺め、談笑する姿で賑わいました。

お話を伺った副会長・浅野裕樹さん

メイン会場となった広いお座敷にはジャズが流れ、壁沿いに京都染織青年団体協議会所属の11社によるきものや帯などが衣桁(いこう)や撞木(しゅもく)にかけられ展示されました。

「一見、きものや帯が展示されていて和装展示会のようですが、メーカーさん、問屋さん、小売店さん、さらに悉皆屋さんや布団屋さんなど業種の枠を越えて一堂に並ぶ展示は、これまでの京都の和装業界ではなかったと思います。これが大きな特徴であり、面白い点。

各社展示では、何をしている会社なのか、どんなふうに業界で評価されているのか、どんな人と一緒に働きたいのか、記されたパネルも設置されました。

自社のことを簡潔にまとめてお伝えすること、これが意外にやってこなかったことでした。また、他社さんの目からどのように見えているのかコメントをいただいて、思いがけず自分たちのことを振り返ることもできました。京都染織青年団体協議会だからこそできたことだと思います。」と話してくださったのは同協議会・副会長の浅野裕樹さんです。

パネル展示

また、別の一角に展示されていたパネルでは、和装の仕事を5つに分類してわかりやすく紹介されていました。きものを作る人、売る人、それぞれの人の1日がどのような仕事で構成されているかを時系列で明示したり、これから業界に入る人へおすすめの1冊と題した本の紹介もあり、様々な視点から「きものの仕事」の“リアル”が伝わるものでした。

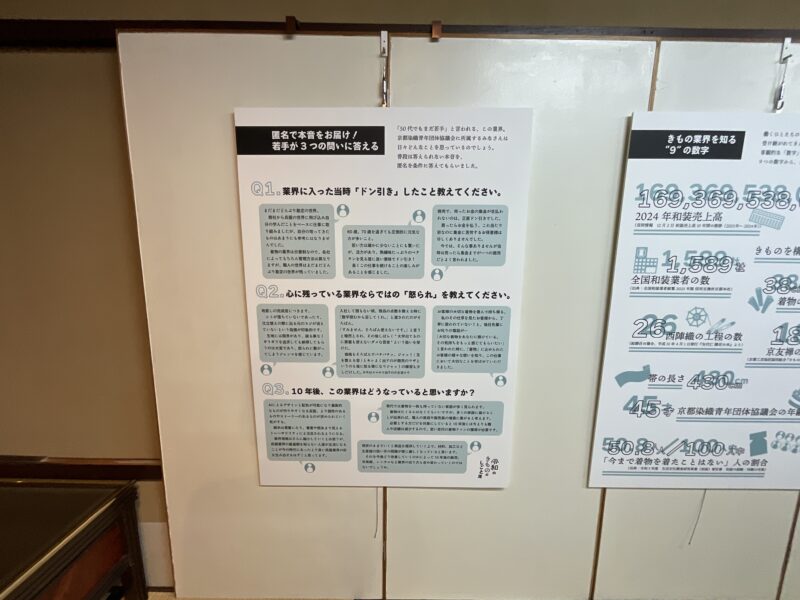

「匿名で本音をお届け! 若手が3つの問いに答える」パネル

中でもユニークだったのが和装業界に携わる若手が本音を語ったパネルです。「業界に入った当時 “ドン引き”したことを教えてください」「心に残っている業界ならではの“怒られ”エピソードを教えてください」といったインパクトのある質問の回答が掲載され、短い言葉の中に業界の現状と、それに直面したときの驚きや感じたジレンマなどが率直に語られていました。

編集者から転身され和装の仕事をされている矢代真也さん

「協議会メンバーそれぞれが知恵を出し合い、時には楽しんで準備してきました。世間的にはマイナスととらえられそうなエピソードもあえて表へ出すことが、業界への信頼や理解につながると思いました。」と話してくださったのは、元編集者で今回のイベントにおけるパネル等の編集・制作を担当した矢代真也さん。ポッドキャストの中で語られた“業界のリアリティ”をパネルに落とし込み、次代を担う業界人の思いを率直に伝えることに注力したそうです。

トークイベントの様子

展示のほかに4つのトークイベントも開催されました。「和の文化を伝える」をテーマに、茶道界からゲストを招いたトークイベントをはじめ、学生がデザインしたきものの制作秘話に迫ったテーマ、実際に和装業界へ就職した若手にインタビューしたテーマなど、年齢性別、業界、そしてさまざまな立場にある人の視点や経験から、令和の和装業界、きものの仕事の未来が語られました。

両日で300名を超える来場者があり、盛況のうちに幕を閉じた「令和のきもののしごと展」。次年度はどのような企画が開催されるのか楽しみです。この2日間の内容もポッドキャストで公開されていますので、ぜひアクセスを。

今後も京都染織青年団体協議会の活動にご注目ください。

京都染織青年団体協議会 https://kyoto-senshoku.jp

Instagram https://www.instagram.com/kyoto.ssdkk/